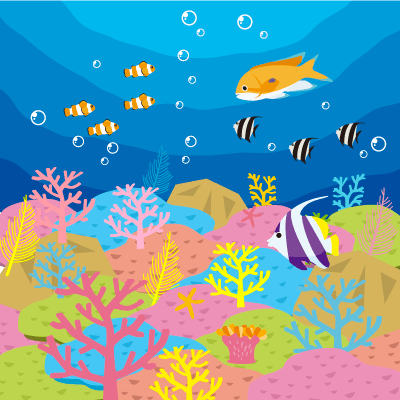

サンゴ礁は「造礁サンゴ」が集まり形成された地形のことを指します。豊かな海を形成するのに欠かせないサンゴ礁。「海のゆりかご」とも呼ばれ、いろいろな生き物たちにとっての隠れ家や産卵場所となっています。しかし、生き物がたくさん暮らすサンゴ礁が今、さまざまな影響により徐々に減少しています。その原因について考えてみましょう。

う~ん。温暖化の影響とか?

水温が上昇すると、サンゴにエネルギーを与えてくれる「褐虫藻」がサンゴから抜け出しちゃうものね…。

うむうむ、それも1つの原因じゃね。それじゃ、もう少し詳しく見てみようかの。

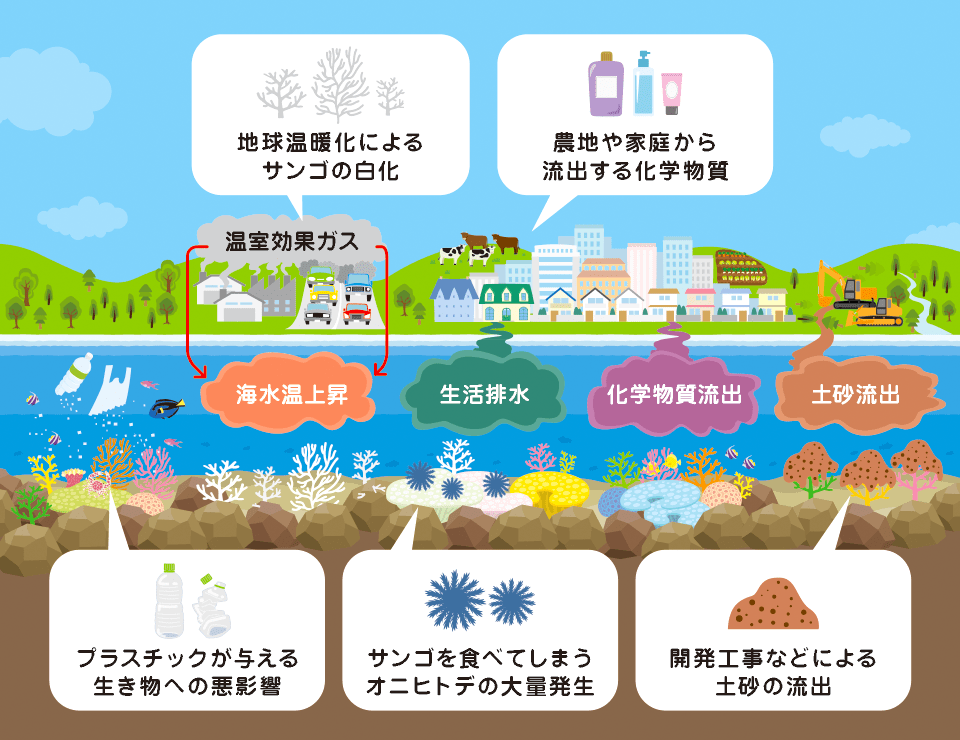

サンゴ礁は今、様々な原因で減少しています。その原因の1つに、私たち人間の生活が大きく関わっています。人間が便利な暮らしをするための活動が、少なからず悪い影響を海に与えてしまっているのです。

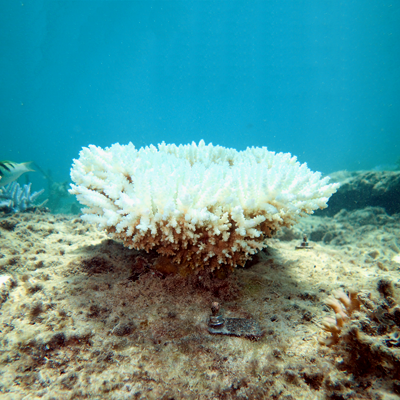

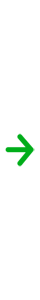

サンゴの白化

温暖化の影響により、水温が上昇しサンゴから「褐虫藻」がいなくなる現象です。この状態がしばらく続くと、サンゴが死んでしまいます。

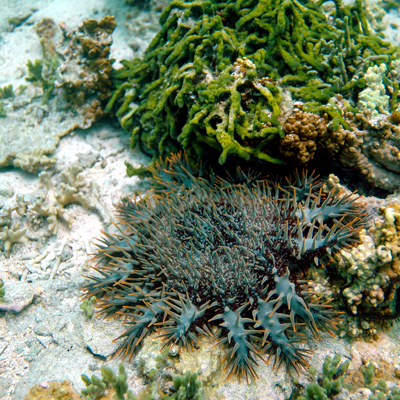

サンゴの天敵オニヒトデ

オニヒトデはサンゴを食べることで知られ、近年異常発生したこともあり、サンゴが減る原因になっています。

土砂の流出

農地や森林の伐採などによる土砂の流出により、赤土の細かな粒子がサンゴの上に覆いかぶさることで、呼吸ができず海が濁り光合成もできないことから、やがて死んでしまいます。

陸地や河川からたどりついた、とても頑丈で微生物に分解されにくいプラスチックは、海に流され波などの衝撃や日光の熱などで少しずつバラバラになって小さくなります。その微小(5mm以下)なプラスチック粒子をマイクロプラスチックと呼びます。

海岸に流れついたプラスチックのゴミたちはこんなにたくさん! 一見何もないようにみえる砂浜もよくみると、マイクロプラスチックが紛れています。

マイクロプラスチックは有毒化学物質を吸着し海を漂い、サンゴや貝などがプランクトンを食べる時、間違えてマイクロプラスチックを食べてしまうことがあり、悪影響を与えていると考えられています。マイクロプラスチックはサンゴだけではなく鳥や魚にも影響し、それらを食べることにより知らないうちに人体に入ってしまうこともあります。人にも環境にも悪影響を与えているのです。

ひええ! これは怖い! 食べられたり、窒息したり、水温が上昇したり。僕だったらとてもじゃないけど耐えられない…。

さらにその他にも、農地や家庭から流出する化学物質の一部がサンゴに悪影響を及ぼすとも言われているんじゃ。

まさに八方塞がりね。しかも私たち人間が原因になっていることもたくさんあって胸が痛いわ。ゴミの分別などもちゃんとしないといけないわね。

プラスチックゴミはなるべく出さないように心がけ、捨てるときは決められた場所へきちんと出す。便利に暮らすなら、せめてそれくらいはやらんとのう。

でも、海で暮らす生き物にとってサンゴはとても大切な生き物なのに、このままサンゴが減るとどうなっちゃうのかしら…?

サンゴが死んでしまうと、サンゴを隠れ家にしていた生き物たちがいなくなるなど、サンゴ礁に暮らす生き物たちに大きな影響を与えます。

サンゴがいなくなったら他の生き物までいなくなるなんて。サンゴってすごく重要なんですね。

そうね、このままではいけないわ。私たち人間が守ってあげなくちゃ。

人間が作り出したものが、海の生き物のみならずめぐりめぐって人間や環境にも迷惑をかけてしまうことがよくわかったかの? 大切なサンゴを守るためにも、日々の暮らしにも気をつけたいもんじゃな。

サンゴ礁が減少している原因はいくつもあるのじゃが、わかるかな?